Die „Theerbrennerey“ auf der Häuselloh

Früher wurden Hausmittel, Schmierstoffe und Dichtmaterial aus Pech, dem Harze unserer Nadelbäume: Fichten, Kiefern, Tannen und Lärchen hergestellt. Die Gewinnung von Pech durch die Harzung der Bäume durch die Pechscharrer und die Weiterverarbeitung in den Pechhütten war ein Bereich der Waldnutzung. Bei der Lebendharzung, befreite man die Stämme von Bäumen auf zwei Drittel der Stammbreite bis auf eine bestimmte Höhe von der Rinde und entfernte den Splint. Ein Drittel der Rinde blieb als Lebensstreifen stehen. Nach dem 2. Weltkrieg hatte die Kiefernharzung in der BRD keinerlei Bedeutung mehr einige letzte Zeugen dieser Technik sind noch im Hammerwald bei Selb zu finden.

Das aus der Wunde in Tontöpfe fließende Weichharz wurde gesammelt und in die "Pechhütte" gebracht.

"ii (2) Kreutzer Zinst jarlichen Merta Kellermann Walpurgis wegen seiner Kolschutt vor dem heuthor so yhme von einem Erbarn Rath vorwiß und uff widerunwiderruffen bei seinem Leben eingeräumbt worden. Actum den 7. Juli anno im 83."

Diese Notiz des Jahres 1583 benennt erstmals die Selber Pechhütte und ihre damaligen Bewohner. Hier wurde das Pech in kupfernen oder eisernen Kesseln geschmolzen und durch Abschöpfen der Verunreinigung und Durchseihen der geschmolzenen Masse gereinigt. In Kesseln, über denen eine Haube mit abführenden Dunströhren angebracht war, wurde das Rohharz gekocht: das "Pechsieden". Dabei verflüchtigte sich das Terpentinöl und das Wasser, welches im Dunstrohr kondensierte und in einer Vorlage aufgefangen wurde. Das mit Wasser vermischte Terpentinöl wurde in schmale, hohe Gläser gefüllt, wo sich das leichtere Terpentinöl auf dem Wasser schichtete und ziemlich rein abgeschüttet werden konnte. Das Terpentinöl wurde auch deshalb aus dem Pech entfernt, weil es dem im gepichten Fass aufbewahrten Bier einen unangenehmen Geschmack verliehen hätte. Das vom Terpentinöl befreite Pech war nach dem Erkalten eine dunkelgelbe harte und spröde Masse, das so genannte Kolophonium.

Wie die Kessel in der Selber Pechhütte genau ausgesehen haben wissen wir nicht, doch das Haus ist uns erhalten geblieben, auch wenn gerade die Pechhütten durch das in ihnen ausgeübte Handwerk besonders feuergefährdet waren. Die Pechhütten lagen außerhalb des Ortes. So auch in Selb, in südlicher Richtung an der Straße nach Hohenberg am Berg auf der linken Seite nach den Kellern. Was damals vor dem Ort lag, gehört heute fast schon zur Stadtmitte.

Erstmals im Laufe der Geschichte unserer näheren Umgebung begegnen wir dem Gewerbe der Pecher, Picher, Pechscharrer und Theerbrenner, im Jahre 1368. In dieser Zeit beschwerten sich die Egerer Bürger über den Burgherrn Albrecht Nothaft von Thierstein, das letzterer unter anderem im Forst fünfzehn Pechöfen anlegen ließ und damit dem Wald Schaden zufügte. Den Pechsiedern in den Selber Forsten wurde beispielsweise aufgezeigt, wann und wie oft sie Bäume zur Harzgewinnung anzapfen durften, auch die Auswahl der Bäume selbst wurde reglementiert. Der Bedarf an Pech scheint groß gewesen zu sein, was auf regen Handel und Gewerbe schließen lässt. Eine Pechsiederordnung für die Markgrafschaft erlangte im Jahre 1493 Gültigkeit.

Im Rahmen der Verkehrsplanung erwog die Stadt den Abbruch der Pechhütte. Jedoch waren die Bemühungen des Fichtelgebirgsvereins, Ortsgruppe Selb, erfolgreich und 1987 konnte der älteste Profanbau der Stadt erworben werden. In unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden verwandelten die Mitglieder der Ortsgruppe die "Pechhütt´n" in ein Schmuckstück, dessen Nutzung als Vereinsheim dazu beiträgt, Altes zu bewahren und Neues zu schaffen. Verlässt man die Pechhütte durch den kleinen Anbau so liegt rechts am Gartentor ein großer Granitstein mit einer konischen Vertiefung: Ein Pechstein, Pechpfanne, Schmierstein, Griebenherd, Schmierofen oder Pechölstein genannt.

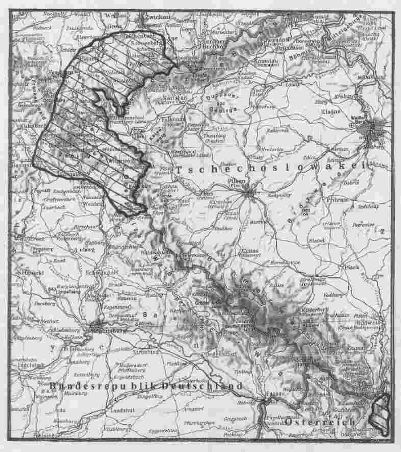

Bei der Wiederbelebung der Meilerei auf der Häuselloh bei Selb i. Bay. 1995 durfte auch dieser „kleine Bruder“ des Kohlenmeilers im Rahmen der Projektwoche der Hauptschule Selb eine Auferstehung feiern. Mit einem im Schausteinbruch gefertigten Duplikat des Pechsteins von Quellenreuth von 1826, wie vor der Pechhütte sollten erste Versuche mit dieser alten Handwerkstechnik unternommen werden. Anregung dies zu versuchen, gaben der vor der Pechhütte in Selb liegende Schaustein und die im Egertal liegende Teufelsplatte. Besonders die regionale Verbindung zur Eisenverarbeitung im Egertal mit den Rennöfen, den Pochwerken und Hammerwerken mit ihrem hohen Holzkohle- und Schmiermittelverbrauch wollte man den Besuchern der Kulturlandschaft Häuselloh vermitteln. Hat diese „Industrie“ doch zu ihrer Zeit die Struktur des Selber Forstes stark geprägt. Bei der Suche nach Informationen wurde festgestellt, dass sich im letzten Jahrhundert nicht viele Heimatforscher mit dem klebrigen Thema auseinandergesetzt hatten. Die, die es getan hatten, berichteten von Erzählungen, wobei die Meinungen über die Technik der „Theerbrennerey“ regional sehr differierten. Bekannt scheint das Verschwelen des Holzes auf bearbeiteten Steinen in Europa hauptsächlich im Erzgebirge, Fichtelgebirge, in der nördlichen Oberpfalz, der böhmischen Schweiz und in österreichischen Mühlviertel gewesen zu sein. Über die Verbreitung von Pechsteinen, Pechölsteinen, Griebenherden oder Schmierofenplatten, wie sie genannt werden, im Bereich der restlichen Oberpfalz und im Bayerischen konnten noch keine Nachweise erbracht werden.

Ohne dieses alte Handwerk hätte sich in unserer Region kein Wagenrad, keine Mühle und kein Hammerwerk über einen längeren Zeitraum bewegt, kein Stiefel, keine Bütte, kein Boot und kein Fass dichtgehalten. Auch die medizinische Anwendung zur Herstellung von Zugpflaster, Zugsalbe oder Hustensaft soll nicht vergessen werden.

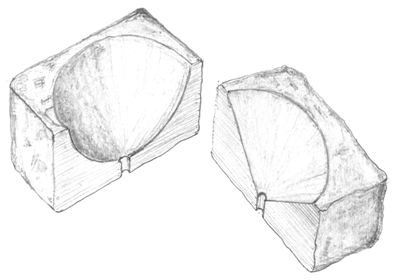

Diese Hausmittel, Schmierstoffe und Dichtmaterialien wurden früher aus Pech, dem Harz der Kiefern (pinus sylvestris) hergestellt. Dies war ein wichtiger Rohstoff, der auf Steinen der unterschiedlichsten Formen gewonnen wurde. Bedingt durch die sehr mageren Informationen über die Praxis des Teerschwelens mit den Steinen wurde beschlossen, dies im Experiment herauszufinden. Dabei zeigte sich, dass es die Steine in den verschiedensten Formen gab und somit auch die Techniken unterschiedlich gewesen sein mussten. Wir, d. h. die Arbeitsgruppe Teerschwelerei der Europäischen Natur- und Kulturlandschaft Häuselloh, unterscheiden bei den Steinen grundlegend zwei Formen: Erstens: Steine die schräg liegen und bei denen das Harz durch eine Rinne abfließt. Sie werden als Schmierofenplatten oder Pechölsteine bezeichnet.

Es gibt sie mit eingeschlagenen Rillen, zwiebel- oder fischgrätenartig angeordnet, mit einer leicht herausgearbeiteten Mulde mit waagrechtem Boden und einer Fließrille zur Außenkante.

Zweitens: Steine mit einer halbkugelförmigen oder konischen Vertiefung, mit fischgrätenartigen Rillen oder ungleichmäßiger Pfanne, aber alle haben eines gemeinsam ein Abflussloch, bei den meisten mittig liegend. Sie werden Pechpfanne, Griebenherd oder Schmierstein genannt.

Prozentual gibt es bei den Steinformen ein Gefälle von Nord nach Süd. Während im Norden die zweite Form überwiegt, finden sich im Süden fast ausschließlich Steine der ersten Form.

Die Karte zeigt das bisher bekannte Verbreitungsgebiet der Teerschwelerei mit Pechsteinen und Schmierofenplatten in Europa. Die meisten Pechsteine sind aus Granit, und nur wenige aus Schiefer oder Sandstein. Auf allen diesen Steinen wurden Kienholz und Rindenstücke, manchmal auch altes Fasspech oder Abfälle aus der Pechsiederei, aufgeschlichtet mit Rasensoden und Erde abgedeckt und entzündet. Ob von außen oder von innen ist regional unterschiedlich. Vom Vogtland sind beide Verfahren bekannt, im Fichtelgebirge wird nur vom inneren Schwelverfahren berichtet. In Österreich dürfte vorwiegend das äußere Verfahren angewendet werden. Alle Steine wurden mit autothermer Prozessführung betrieben, das heißt, das Reaktionsholz diente gleichzeitig zur Wärmeerzeugung. Der Herd schwelte dann unter starker Rauchentwicklung vor sich hin. So wurde das Pech „auszuergn“, welches durch die Abflussrinne zur Außenkante oder zum Abflussloch in der Mitte des Pechsteines und durch dasselbe in ein darunter gestelltes Auffanggefäß lief. Das Produkt des Pechsteines war vielfältiger Natur. Vom wasserhaltigen ersten Ausfluss über den gelben Teer bis zu einer schwarzen, zähflüssigen Masse, welche mit tierischen oder pflanzlichen Fetten vermischt, zum Schmieren der Wagenräder diente. Aus diesem Grund findet man in den Regionen in der Umgebung von Hammerwerken und Mühlen die meisten Pechsteine und Schmierofenplatten.

Die Aktivitäten im Bereich der „Theerbrennerey“ mit den Pechsteinen auf der Häuselloh, um hinter die Geheimnisse dieser alten Handwerkskunst zu kommen, waren nicht unbekannt geblieben. Im Herbst 2002 meldete sich Förster i. R. Edgar Günther aus Thierstein bei uns und berichtete von seltsamen Fundstücken in der Waldabteilung Hohe Hau. Dort hatte ein an der Heimatgeschichte sehr interessierter Fuchs eine nicht genehmigte Grabung durchgeführt und bearbeitete Steinbrocken mit Pechresten zu Tage gefördert. Die Grabungsfunde von „Herrn Fuchs“ ließen die Vermutung zu, dass es sich hier um eine mittelalterliche Anlage zur Theergewinnung handelte, aber auf ihr standen vierzig bis fünfzig Zentimeter starke Kiefern und Fichten. Die Vorplanungen für eine Grabung und der entsprechenden Finanzierung von Archäologen durch Sponsoren, inklusive der notwendigen Genehmigungen durch die Behörden, zog sich über einen Zeitraum von zwei Jahren hin. Anlagen zur Theergewinnung auch Pech-, Schmier- oder Salbeöfen genannt waren vor der „Erdölzeit“ in ganz Europa verbreitet. Die Eisenverarbeitung im Egertal mit den Rennöfen, den Pochwerken und Hammerwerken, hatte einen hohen Schmiermittelverbrauch. Eine Herstellung auf den kleinen Pechsteinen dürfte hier nicht ausgereicht haben. Für die Produktion von größeren Mengen wurden daher sogenannte Theer- oder Pechöfen gebaut. So mancher Ortsname kündet heute noch aus dieser Zeit. Da es keinerlei Erdölprodukte gab, war man auf das Baumharz als Hochleistungstemperaturschmiermittel angewiesen.

Der Hügel unter dem der Ofen vermutet wurde und die Grabungsfunde von „Herrn Fuchs“.

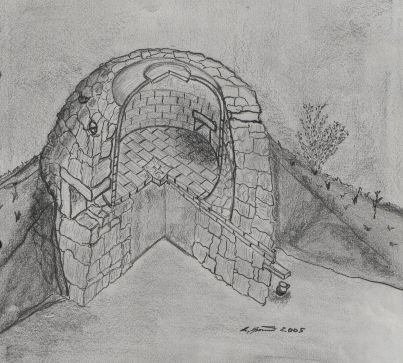

Durch die Projektwoche der Hauptschule war es möglich, diesen bisher un-bekannnten Teil der Heimatgeschichte im Fichtelgebirge, die Theerofenanlage in der Hohen Hau, jetzt Waldabteilung Pfarrweiher, der Bevölkerung und den Besuchern wieder zugänglich zu machen. Am 18. April 2005 haben die Schüler mit der Grabung begonnen. Projektpaten waren einige Rentner aus den Heimatvereinen, wie Kulturlandschaft und Fichtelgebirgsverein, welche die Schüler ganz toll unterstützt haben.

Es war ein Kampf gegen Wurzelstöcke und schlechtes Wetter. Bei der Suche nach Keramikscherben waren die Schüler erfolgreich, so dass das Grabungsobjekt in die Zeit um 1680 datiert werden konnte.

Schon nach einigen Tagen waren Mauerreste mit ca. einen Meter Wandstärke freigelegt.

Am Ende der Grabung hatten die Schüler den größten bekannten Zweikammertheerofen Bayerns ausgegraben. Zweikammeröfen wurden ab dem 13. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert zur industriellen Gewinnung von Holzteer vor allem in Ost- und Mitteleuropa verwendet. Der Boden des Ofens besitzt eine konische Vertiefung mit Ablauf, über welcher eine Kuppel gemauert wurde. Um diese wurde ein zweiter Mantel aufgezogen.. Wird hier nun das Innere mit Kienholz oder Buchenholz befüllt und außen herum die Glut über ein Schürloch kräftig entfacht, beginnt die Trockendestillation. Dann wird alle zwei Stunden minderwertiges Holz nachgelegt, wobei das Verhältnis ungefähr zwei Teile Schwelholz und ein Teil Brennholz beträgt. Bei Beginn der sogenannten exothermen Phase ab 270° C, wenn also Zellulose und Lignin sich verwandeln, entsteht der Holzteer und auch Holzgas. Das Holzgas unterstützt jetzt den Verschwelungsprozess, indem es im Verbrennungsraum verbrennt. Durch die Rinne fließen dann in bestimmter Reihenfolge, je nach Steigerung der Temperatur, die Produkte in das Auffanggefäß. Nach ungefähr sechs bis sieben Tagen ist der Prozess im Teerofen beendet und er kühlt dann weitere 14 Tage ab. Danach wird das Setzloch geöffnet und die Holzkohle herausgeholt.

Die Datierung der Keramikscherben führte uns zu Johann Christoph Weller. Ein Teil des Egertales das Wellerthal trägt seinen Namen. Doch nicht nur hier erstreckte sich Wellers Imperium, er war der größte Hammerherr im Fichtelgebirge. Er wird 1647 im böhmischen St. Joachimsthal (heute Jachymov) geboren, um 1670 kauft Weller den Rosenhammer bei Weidenberg und 1676 erwirbt er sämtliche Hammerwerke in Arzberg mit Schmelzofen und Eisenbergwerke. Außerdem betreibt er das Hammerwerk in Lorenzreuth von 1676 bis 1680, dann legt er es still. Er gründet in diesem Jahr eine Hammerwerkssiedlung mit Hochofen, mehreren Hammerwerken, Herrenhaus, Eisenbergwerken, Ökonomie, Mühle, Schmiede und verschiedenen anderen Gebäuden im Wellerthal. Drei Bergwerke auf Eisen bei Längenau (Selb) gehören zum Wellerthaler Hammerwerk.

Der Weißmain-Hochofen (heute Karches) wird von ihm 1702 gegründet und bis 1720 betrieben. Auch Zinn baute er in der Nähe des Fichtelsees ab. 1706 erwirbt er das Hammerwerk Sophienthal mit Eisengruben in der Nähe von Weidenberg. Um 1710 erwirbt er auch das Hammerwerk bei Weißenhaid und 1711 die Anlagen in Ottengrün. 1721 stirbt er in Eger. Unschwer ist zu erkennen, dass ein Mann, der so viele Hammerwerke besitzt, auch einen großen Bedarf an Schmiermitteln hat. Daher dürfte der Theerofen in der Hohen Hau mit einem Durchmesser von 5 m voraussichtlich Johann Christoph Weller zuzuordnen sein. Der erhaltene Mauerwerksteil ist noch 1,6 m hoch und die Wandstärke beträgt ca. 1 m.

1. Außenmauer

2. Außenkammer

3. Innenkammer

4. Ablaufrinne

5. Kohlloch

6. Setzloch

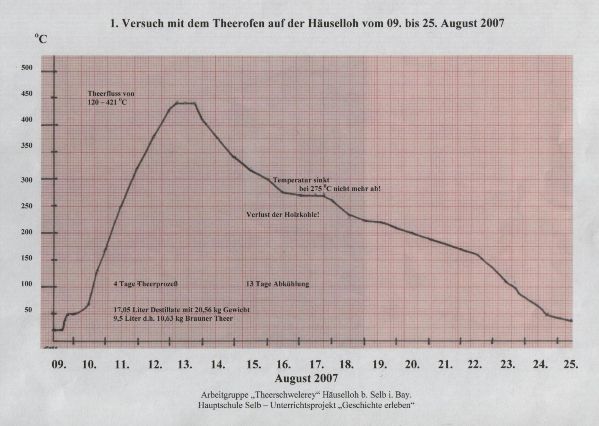

Nach diesen großen Erfolg in der Projektwoche 2005 haben die Schüler der Hauptschule Selb in der Projektwoche 2007 das Projekt Theerofen ergänzt und bei der Versuchsanlage am Meilerplatz auf der Häuselloh einen „sichtbaren“ Abschlusspunkt zu gesetzt.

Die Ofenruine, die ja jetzt als Wanderziel am Kaiserweg Bayern/Böhmen liegt, entstand auf der Häuselloh bei den Pechsteinen etwas verkleinert aus Granitfeldsteinen und Lehm neu. Mit dem Bau des Theerofens wurde ein Teil der Heimatgeschichte im Fichtelgebirge und in Böhmen, die Schmiermittelgewinnung mit Pechöfen oder Theeröfen, der Bevölkerung und den Besuchern wieder zugänglich gemacht. Sind doch solche Öfen schon in der Klageschrift im Jahre 1368 der Bürger zu Eger gegen Albrecht Nothaft von Thierstein an Kaiser Karl IV. erwähnt.

Nun gab es bei den Pechsteinen solch eine „Theerbrennerey“ wie in den alten Beschreibungen, aber ob diese auch funktionieren würde? Schüler der 8. und 9. Klassen der AG-Technik wagten, unterstützt von der Arbeitsgruppe „Theerschwelerey“ der Europäischen Natur- und Kultur-landschaft Häuselloh, den ersten Versuch. Der Ofen wurde mit Kienholz bestückt und vermauert. Dann begann der zweiwöchige Versuch. Vier-undzwanzig Stunden um die Uhr am Tag ging der Betrieb. Die Dauer des Versuches bestimmte der Ofen. Um nicht in Zeitdruck zu geraden trafen sich daher die Schüler dazu in den Sommerferien.

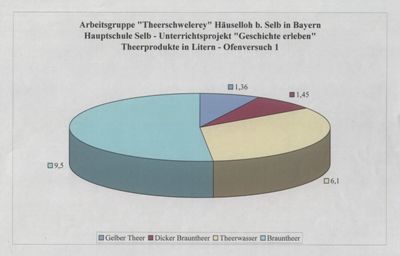

Wie die Temperaturkurve zeigt wurde dabei eine Höchsttemperatur von 438°C an der Innenwand gemessen.Insgesamt wurden bis 2011 vier erfolgreiche Versuche mit dem Ofen durchgeführt. Der Theerfluss begann immer so um 200 °C, die Ausbeute war abhängig vom Harzgehalt des Kiefernholzes.

Im Versuchsprotokoll wurde alle halbe Stunde die Temperatur und Besonderheiten festgehalten.

Die Nachtwache an einer 300 Jahre alten „Chemiefabrik“ hatte schon einen besonderen Reiz. Holz nachlegen, Temperatur kontrollieren, auf Risse achten und dann alles niederschreiben. Der Theerfluss dauerte zwei Tage und endete bei 420 °C.

Die Schüler haben den Beweis erbracht, wie der Wellerthaler Ofen um 1700 das Schmiermittel für den Hammerherren geliefert hat. Es damit der einzige funktionierende Theerofen in Süddeutschland.

Die Ausbeute des ersten Versuches kann sich sehen lassen.

Es war eine lange Entwicklung seit 1995 vom ersten Versuch mit einem Pechstein bis zur funktionierenden „Theerbrennerey“.

Arbeitsgruppe „Handwerk & Technik“ Tel.: 09287 / 964145 od. E-Mail: fossil15a at t-online punkt de